terça-feira, maio 25, 2010

The end

Mas... all is not lost.

Começou hoje a ser escrito o Manual do Pessimismo.

Até já.

A Causa das Coisas despede-se.

quinta-feira, agosto 20, 2009

quinta-feira, julho 30, 2009

quarta-feira, julho 22, 2009

Billy Bob & Jon Heder

sexta-feira, julho 17, 2009

quinta-feira, julho 16, 2009

In The Valley Of Elah

Hank Deerfield (Tommy Lee Jones) conta a história de David e Golias ao filho da Detective Emily Sanders (Charlize Theron):

HANK - And you want to know how he beat him?

DAVID - How?

HANK - The first thing David had to fight was his own fear. He beat that, he beat Goliath. Because when Goliath came running, David planted his feet, took aim and waited. You know how uch courage that took? Just a few more steps and Goliath would've crushed him. Then he let fly with that rock. That's how you fight monsters. You lure them in close to you, you look them in the eye... you smack them down.

DAVID - You fight a lot of monsters?

HANK - Yeah.

DAVID - You win?

HANK - If I didn't, I'd have been crushed, right?

DAVID - Yeah.

HANK - Okay, then. Good night.

Estatísticas

«As estatísticas são como o biquíni: o que revelam é interessante, mas o que ocultam é essencial.»

- Roberto Campos (1917-2001), economista e ministro brasileiro nos anos 60

O morto continua morto

As estatísticas, originalmente um instrumento crucial para as políticas à escala nacional, tornaram-se, no modelo actual da democracia, numa mera forma, mais civilizada, de atirar areia aos olhos das pessoas através de uma espécie de «milagre dos números».

Em The Wire (Sob Escuta na versão portuguesa), série americana cuja acção se passa em Baltimore, um dos grandes temas é a incapacidade das instituições, serviços e da própria sociedade em dar resposta às verdadeiras necessidades das pessoas, e em especial daquelas, refere o criador da série David Simon, «de quem não se precisa». E isto não acontece, necessariamente, porque não se tem meios e se falha tentando. Mas sim porque, com o objectivo de salvarem a sua própria pele, as chefias e principais responsáveis por cada instituição (seja um departamento de polícia, seja uma escola) – quase sempre responsáveis políticos – escolhem sempre adiar a resolução dos verdadeiros problemas, e por vezes até adiar o reconhecimento destes, com objectivos eleitorais ou de promoção.

A expressão que uma das personagens da série usa para descrever isto é «juking the stats». Ou seja, numa tradução mais livre, a «manipulação das estatísticas». A personagem em questão, um polícia tornado professor liceal, compara a necessidade que as escolas têm de apresentar resultados estatísticos com a mesma necessidade presente no seu antigo departamento de polícia. Diz ele que se se transformarem «roubos» ou «extorsões» em meras «apropriações indevidas» e se se fizerem as «violações desaparecerem», então os «majores tornam-se coronéis». A mesma coisa na escola: com ordens de cima, foca-se o ensino numa disciplina particular que possa fazer subir a média geral, para que a escola possa ficar bem classificada e, assim, eventualmente, receber mais financiamento e mais crédito.

O exercício tem sido o mesmo em relação aos exames do ensino secundário e do básico em Portugal, mas também no próprio conteúdo dos programas de ensino. Ou seja, baixam-se as exigências, aperta-se o cerco em redor dos professores e as directivas políticas (repito, políticas) poderão fluir livremente, com todos a cumprir, de forma ordeira, as metas delegadas de «cima para baixo»: conseguir notas mais altas. Como resumiu Daniel Bessa no Expresso de 4 de Julho: «”Este ano, a média subiu”: não significa nada senão que, presumivelmente, o grau de exigência baixou». Ora, ao conseguir melhores notas desta forma, a educação não melhora. O que acontece é que as falhas, as debilidades e a pesada herança do analfabetismo (mesmo daqueles analfabetos que acham que sabem ler, escrever e pensar) vão passando de geração em geração até que alguém resolva sacrificar-se para as resolver. Ou não tenha outro remédio senão fazê-lo. Tal como a dívida externa e o défice orçamental.

Mas a brincadeira, ou o «milagre», das estatísticas tem-se estendido às mais diversas áreas da sociedade portuguesa. As quotas máximas de alunos que podem ter apoio escolar especial por dificuldades de aprendizagem, já que um número elevado destes mancharia certamente a imagem de Portugal como sendo um país de génios à partida, ou pelo menos geneticamente preparados para o mercado europeu. O inacreditável malabarismo com os números das mortes na estrada, que descobri numa reportagem recente, em que um porta-voz da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados revelava que, em acidentes de viação, as vítimas que morressem na ambulância ou no hospital já não eram contabilizadas como «mortes na estrada». As acções policiais aleatórias na estrada ou em casas particulares à procura de alguém com um pouco de álcool no sangue ou de um qualquer desgraçado com um pacote de drogas leves no quarto – como se isso mudasse algo no mercado e no «mundo da droga». Enfim, os próprios Centros de Novas Oportunidades, que, por muito bonito que possa parecer dar diplomas a quem os merece através do trabalho, mais não é do que uma forma do governo português mostrar números a Bruxelas e talvez receber mais uns empréstimos para financiamento.

Em muitos aspectos, a série que referi – The Wire / Sob Escuta – toca em feridas que estão bem abertas em Portugal. Nos últimos anos, o nosso país tem andado, em grande parte, a reboque de políticas executivas que mais não fazem do que melhorar o aspecto geral de toda esta tragédia de maneira que possamos ser vistos como um país da «primeira divisão» (perdoem-me a contagiante metáfora desportiva) enquanto os problemas continuam lá, debaixo de toda a maquilhagem. Um pouco como num velório, onde o defunto surge maquilhado e vestido com o seu melhor fato. Mas, por muito que se queira fingir que assim não é, o morto continua morto.

(Publicado no Setúbal na Rede, 16 de Julho de 2009)

segunda-feira, julho 13, 2009

Os partidos, o Estado e os empregos

Esta expansão conjuntural do PSP [Partido Socialista Português] demonstra bem a fraqueza estrutural dos partidos em Portugal. Estes só cresciam quando encostados ao Estado. Num país com um desemprego endémico, a coisa mais aliciante que um partido tinha para oferecer era um emprego. E isso só se podia fazer do governo. Durante os anos da República, em parte por esta razão, o sector terciário cresceu anormalmente. Cada vez que uma «clique» chegava ao poder, havia «saneamento» e, paralelamente, um acréscimo de pessoal nos Ministérios.

Maria Filomena Mónica, O Movimento Socialista em Portugal (1875-1934)

A ler

domingo, julho 12, 2009

sexta-feira, julho 10, 2009

Um «pedaço» de civilização

(...) Como sabem, eu não estive na Segunda Guerra Mundial, mas aposto que o ambiente hospitalar, entre bombardeamentos, andava muito perto do British Hospital em Campo de Ourique. Luzes baixas e um sossego que se adivinha efémero.

Agora o hospital vai de vez para as Torres de Lisboa, onde não pode manter o estilo. É o fim daquele pedaço de Reino Unido.

Combater o fogo com o fogo

Aparentemente, já há quinze feridos e um morto nas festas de Pamplona. Embora pessoalmente dispense, não sou contra as touradas nem contra os eventos habituais que envolvam touros. No entanto, sou um adepto da igualdade de oportunidades. Em tudo mas, também, nas touradas e largadas. Ora, se contam enfrentar um touro e, normalmente, espetar-lhe farpas, cortar orelhas e enterrar espadas no lombo, então defendo que se deve estar preparado para, eventualmente, aguentar os golpes do adversário. Como no boxe, digamos.

Se morreu alguém em Pamplona, não fico contente. Mas não posso deixar de dar uma palmadinha mental nas costas (ou no lombo) do touro, por saber vingar-se e combater o fogo com o fogo. Em relação aos toureiros amadores que povoam as ruas de Pamplona, só me lembro de uma entrevista a Jesse Hughes, o vocalista da banda (aliás, uma das minhas preferidas actualmente) Eagles of Death Metal que é membro da NRA - National Rifles Association. Diz Hughes na entrevista que não gosta e não vai à caça porque, apesar de adorar armas, não dispara contra algo ou alguém «que não possa disparar de volta» porque «isso não é justo». Não sei se Hughes estava a brincar ou não, mas é algo com o qual concordo e que, no caso de Pamplona, se aplica na perfeição.

A ler

«O programa da SICN foi recebido por ameaças de queixa à ERC, apelos directos e sem qualquer disfarce à sua censura e proibição, e, acima de tudo, uma chuva de insultos pessoais e ataques de todo o tipo, alguns ainda nem sequer começara a emissão. Esta lista dá uma ideia do tom e do estilo: "cínico, idiota e, mais ainda, perverso", "Cónego da Marmeleira", "Diácono Remédios", "censor", "Ego trip ponto contra ponto" , "facciosismo, " "falta-lhe carácter. Ou melhor, falta-lhe virtude.", "filósofo-rei da Marmeleira", "hiperventilar de lutas antigas","inestética masturbação do imenso ego do protagonista," "mal reciclado em ‘grande educador da classe média’", "manipulador cínico, sem pinga de respeito pelos seus interlocutores", "Maquiavel de pacotilha", "Manuela Moura Guedes da SIC", "primarismo bélico", "pulsão quase-libidinal", "putativo papel de provedor da imprensa na SIC Notícias", "soltar o pequeno taxista que há em todos nós", "superficialidade e ignorância", "tende a molestar a riqueza intelectual da análise e colide com as próprias tentativas de conversão", "um programa televisivo de propaganda mal disfarçada e de pouca qualidade", "crítico em estado pré-terminal", "bebeu em Pequim o conceito de liberdade de imprensa","o ideólogo idiota útil dos interesses lisboetas", "quem julga que fala com burros embrutece o debate", "um esforço patético de condicionamento dos media", "grande inquisidor do país", etc., etc. Tudo isto se encontra em jornais, nos blogues e no Twitter. Os seus autores são jornalistas, profissionais de empresas de comunicação e marketing, candidatos a jornalistas e candidatos a políticos, assessores do governo, uns com nome, outros com pseudónimo. Todos dão um excelente exemplo do grau de decência com que hoje se vive na comunicação e na política e da incontida raiva que os povoa. Não me surpreendi, porque sei do que algumas casas gastam.

Não me cabe falar de méritos ou deméritos do Ponto Contraponto, mas de uma coisa tenho a certeza: tocou num nervo muito sensível. E, enquanto durar, vai continuar a tocar.»

Em relação ao conteúdo do post de JPP, apenas tenho uma coisa a acrescentar. Que, por acaso (embora não acredite que seja um «acaso» nesta situação), mais não é do que concordar duplamente com JPP quando ele diz que não se surpreende. Eu também, tendo em conta o estado moral e de prioridades do jornalismo nos dias que correm, não me surpreendo. Não me surpreendo mesmo.

Jesus Cristo de fato e gravata

A explicação para a «esperança» deste massagista foi prontamente explicada. Cientificamente. Mas, para quem, como eu, ainda continua céptico em relação a Obama, como em relação a qualquer Presidente consensual - malditos cínicos! -, essa «esperança» não deixa de evocar outros sentimentos mais profundos e irracionais, do domínio do transcendental, que bem que surgiram na altura da campanha presidencial nos Estados Unidos. Por momentos, receei mesmo que este massagista português acreditasse que Obama era tão bom, tão bom, que, tal qual Jesus Cristo de fato e gravata, atravessasse o rio Potomac descalço sobre a água e curasse a cegueira com o seu toque.

quinta-feira, julho 09, 2009

Victor Cunha Rego

Por outro lado, é uma voz crítica importante. Falecido em 2000, Victor Cunha Rego deixou no mercado, justamente no ano anterior, 1999, um livro que reúne muitos dos seus artigos escritos no Diário de Notícias entre 1992 e 1999, data em que saiu. Os Dias de Amanhã demonstram bem a importância de haver uma voz de esquerda que seja igualmente capaz de criticar a lógica de mercado (de forma previsível) como os partidos e políticas de orientação socialista (de forma saudável). Cunha Rego, ele próprio um socialista, ou ex-socialista, que ajudou a fundar o Partido Socialista em Portugal e chegou mesmo a ser compagnon de route de Mário Soares, conseguiu distanciar-se do centro ideológico e partidário. Ou seja, conseguiu ser (ou continuar a ser) um jornalista sem nunca ter deixado de ser um socialista e, usando da palavra sem qualquer desrespeito, um político. Ao contrário da suposta ética que por aí reina nas novas «escolas» do jornalismo, esta relação directa e pessoal entre política e jornalismo é possível e até saudável para a capacidade crítica do próprio leitor, se houver honestidade e transparência.

Os anos de Guterres são o grande alvo de Victor Cunha Rego nestes seus anos do Diário de Notícias. Compreensível, claro, se tivermos em conta que são os anos da «governação de Guterres», mas louváveis porque vão além das críticas que a esquerda faz aos governos: não ser «suficientemente de esquerda». Cunha Rego critica as incompatibilidades de Guterres (discordo da oposição entre ser socialista e ser católico), as políticas fiscais, a posição política do governo, a relação entre Guterres e o PS. Mas discorre também sobre Cavaco, Marcelo Rebelo de Sousa, Durão Barroso, Ferreira do Amaral e outras figuras gradas do PSD. Não concordo a maior parte das vezes, mas o facto de o poder ler sem me rir ou sem me irritar só demonstra o quão importante ele era, e a falta de qualidade da maior parte dos cronistas à esquerda do PSD nos dias que correm.

Porque é que valia a pena lê-lo? A resposta dá-a ele mesmo, resumindo em boa parte o seu estilo de cronista: «Porque não abdicamos das revoltas relativas. Cépticos sim. Indiferentes não».

quarta-feira, julho 08, 2009

Da vida em sociedade

Em The Corner, o viciado em heroína Gary McCullough olha para uma enorme panela cheia de caranguejos vivos. Resume muita da mecânica das sociedades humanas:

GARY: See that?

CARDY: See what?

GARY: The minute one of them tries to break free... the others just snatch him right back down.

CARDY: What are you talking about, man? The crabs?

GARY: All of them. In that mess together, all of them... just thinking about themselves. If they get to thinking... they might see that they gonna rise or fall together.

CARDY: You sound like you're preaching, Gary. They're just crabs, is all, man.

GARY: All i'm saying is that when i had it, i shared it. I shared it with my family, i shared it with my friends, i shared it with those people in the neighbourhood who came around with their hard-luck stories. All i'm saying, Cardy, is that when i had it, i shared it. But you know how people treated me? Like one of those top-of-the-barrel crabs. Coz' when i was ready to make my move, they snatched me right back down!

CARDY: Come on Gary, people was proud of you, man. Your folks were always talking about how smart you was, and how hardworking you was.

GARY: They were talking about how much money i had, how much money i was making. But there wasn't no real pride. There wasn't no real love. I thought, when i fell... that people would like me more... for being like them.

- The Corner, Episódio 4 - «Dope Fiend's Blues»

A ler

(...) Os momentos finais da decadência de um regime são aqueles que se tornam mais caóticos. Como dizem os americanos, all bets are off: a anarquia instala-se, e ninguém tem controlo sobre o que se passa. Os dias de “fim de regime” são os mais violentos. É claro que os próximos meses não vão trazer uma revolução, e duvido que os militantes do PS se envolvam em confrontos nas ruas com elementos da oposição. Afinal, Portugal não é Teerão, e a rapaziada dos partidos aprecia tanto a dependência estatal que nem para andarem à pancada têm um mínimo de iniciativa.

Mas, se é verdade que não vai haver sangue na campanha, vai haver muita “sujeira”, como dizem os nossos amigos brasileiros. Vai haver muita mentira, muitas acusações mútuas, muita demagogia. O PS não hesitará em deturpar a mensagem eleitoral do PSD, e Manuela Ferreira Leite e os restantes responsáveis do PSD dificilmente deixarão de responder agressivamente. O desespero dos militantes socialistas, temendo perder os “empregos” que o poder traz consigo, fará com que o Estado, nas mãos do PS, seja usado como instrumento de campanha, o que levará o PSD (e os outros partidos), a radicalizarem (com toda a razão) a sua retórica anti-socialista. E o envolvimento de Sócrates em casos judiciais pouco abonatórios da sua pessoa não vão contribuir muito para pacificar o ambiente. (...)

No leitor de DVD

The Corner (2000), série criada por David Simon a partir do livro homónimo, e realizada pelo actor e realizador Charles S. Dutton.

Os verdadeiros culpados

Foi a primeira surpresa do dia em que foram conhecidos os resultados dos exames nacionais do Secundário. “Menos investimento, menos trabalho e menos estudo” do lado dos alunos, comentou a ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, a propósito dos resultados no exame de Matemática A, realizado por 38.303 estudantes.

A média dos alunos internos (os que frequentam as aulas todo o ano lectivo, que são a maioria) desceu de 14 para 11,7 e a percentagem de retenções mais do que duplicou (de sete para 15 por cento), o que, segundo a ministra, se deve à difusão, pela comunicação social, “da ideia de que os exames eram fáceis”.

Em conferência de imprensa, o secretário de Estado Valter Lemos alargou o leque de responsáveis, juntando a Sociedade Portuguesa de Matemática e “partidos e pessoas com responsabilidades políticas”. “É um desincentivo ao estudo e ao trabalho”, sublinhou.

Hoje, quando li isto, não sabia se havia de rir se respirar bem fundo para não me irritar. Não sei se será cliché, mas por vezes parece-me que cada vez que este governo se «manifesta», seja de que forma for, entro num sketch dos Monty Python.

segunda-feira, junho 29, 2009

segunda-feira, junho 15, 2009

quinta-feira, junho 04, 2009

Vivo

terça-feira, maio 26, 2009

quarta-feira, maio 20, 2009

A «verdadeira liberdade» na URSS

Marc Ferro, em O Ocidente diante da Revolução Soviética (numa tradução da Editora Brasiliense), refere a grande desilusão que, na verdade, logo foi (muito antes de Estaline) o tão aguardado «governo do povo» da URSS:

«(...) À medida que todos os tipos de delegação, particularmente sindicais, regressavam do País dos Sovietes, o custo dessas transformações ia revelando seu preço cada vez mais exorbitante. (...) Nem por isso deixava de se revelar, obscuramente, que nenhum direito era mais concedido nem aos intelectuais que pretendiam pensar livremente (houve uma onda de expulsões de médicos, agrónomos, professores, etc., em 1922, com ameaça de serem fuzilados se tentassem voltar à URSS), nem às organizações não controladas pelos bolcheviques. E isso era feito em nome da "verdadeira liberdade", contraposta às falsas liberdades, chamadas de burguesas. E também se tornaa claro que não se podia mais pensar na ressurreição de vários partidos socialistas; e que, até mesmo no seio do Partido Bolchevique, o enquadramente dos contestadores não se podia fazer esperar, quer se tratasse de chamada "oposição operária" às medidas de desmantelamento dos comités operários ou daqueles que se opunham à "burocratização" excessiva. E, de resto, as razões invocadas pelo regime para declarar as greves ilegais e ilegítimas - os operários não podiam fazer greve contra si mesmos - não convenciam ninguém. A insurreição de Kronstadt revelou a amplitude do descontentamento dos próprios revolucionários (1921).»

Nota - sublinhado meu, para destacar a sádica ironia dos legisladores soviéticos, implícita na forma como rapidamente destruiram os direitos dos próprios trabalhadores, que mais não eram do que uma massa moldável às necessidades e ao destino da «mãe Rússia».

segunda-feira, maio 18, 2009

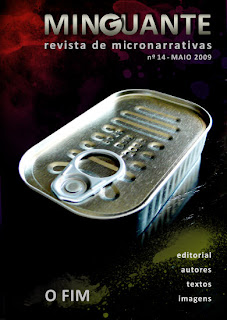

Minguante

Já está online o nº 14 da Minguante, com mais uma torpe tentativa deste rapaz fazer literatura.

Nota: também se anuncia nesta edição uma espécie de «fim», uma notícia tenebrosa para quem lê e escreve micronarrativas, uma minoria perseguida em Portugal. Espero que não seja, de facto, uma decisão irreversível e definitiva.

sábado, maio 16, 2009

sexta-feira, maio 15, 2009

Terceiro milagre

Amor e política

Quando a voltei encontrar éramos mais desiludidos. Eu, um liberal desinteressado, conformado e desiludido, que facilmente se contenta com a mera garantia das liberdades individuais (que já seria muito bom). Ela, vítima da inevitável desilusão que uma jovem de esquerda sofre quando começa a abrir os olhos perante o mundo, descrente em qualquer projecto social salvador de almas e (como mais tarde concordámos) desconfiada do consenso e de figuras consensuais e messiânicas como Obama. Neste «Bloco Central», encontrámo-nos.

Hoje, no seguimento de vários elogios ocasionais à figura, confessou-me que sonhou com Nuno Melo, o deputado do CDS que está à cabeça da sua lista para as Europeias. A este ritmo, ainda acabo trocado pelo Jaime Nogueira Pinto.

terça-feira, maio 12, 2009

Lembrança

domingo, maio 10, 2009

Appaloosa

Já não se fazem westerns assim. Em todos os sentidos. Isto é, não só já não se fazem westerns realmente bons - aqueles que davam primazia à qualidade do argumento, ao simbolismo e aos planos de câmara, em vez dos efeitos especiais (um verdadeiro assassínio do género) -, como já não se pode nem deve dar seguimento aos valores de outrora. Esses valores incluíam, sem dúvida, uma certa cultura «machista» onde «os homens não choravam» e as mulheres da cidade se dividiam entre senhoras e prostitutas, em que as últimas tinham participação activa na vida dos homens, sem qualquer escândalo. O politicamente correcto, de certa forma, matou a reprodução do western e, no fundo, dos irreversíveis valores do passado.

Mas Ed Harris conseguiu recuperar esse western em Appaloosa. Recupera os cowboys que ficaram para lá do western-spaghetti: John Wayne, Dean Martin, Jimmy Stewart, Steve McQueen e tantos outros. Recupera os heróis silenciosos e conformados, que não se preocupam com o gáudio das audiências mas que reservam sempre uma surpresa enérgica para um momento-chave da trama. Recupera a coragem exagerada e simbólica dos heróis e anti-heróis, sem olhar à necessidade de humanizar as personagens principais - Virgil Cole (Ed Harris) não tem medo de morrer e de levar um tiro.

Só assim seria possível referir, a dada altura, que Allison (a irritante Renée Zellwegger) procurará sempre o «beast stallion», ou seja, o macho dominante, independentemente dos sentimentos de qualquer uma das partes envolvidas. Ou seja, a fêmea procura o macho que vence, o macho que não se deixa pisar. Coisas do século XIX que fazem arrepiar o século XXI urbano.

Mas também há espaço para (tal como fez Clint Eastwood em Gran Torino) uma auto-ironia. Não do actor ou da sua personagem, mas do género. Por exemplo, Allison French oscila entre a dama de comportamento social elevado (procurando uma vida estável) e a mulher volúvel que não resiste aos impulsos básicos (e a perseguir o tal «beast stallion»). O vilão «muito mau» (interpretação exemplar de Jeremy Irons) que, para fugir aos seus perseguidores - que, mais do que a Lei ou a Justiça, representam a Moral -, se torna legítimo, se torna um homem de negócios sem pouco por onde pegar, e que dá mais a ganhar do que a perder aos homens influentes da cidade, numa hipotética alusão ao «vilão moderno» e ao mundo obsoleto dos justiceiros do Velho Oeste. E, algures dentro do filme, uma frase mágica de Virgil Cole quando é atingido, juntamente com o seu parceiro, num tiroteio, que revela que os heróis são, afinal, vulneráveis: «Everyone could shoot».

Embora longe de ser um filme perfeito, de possivelmente não corresponder às expectativas, e de ter um ritmo que dificilmente irá apelar a todos os espectadores, Appaloosa é um exercício magistral de um realizador - Ed Harris - que, mais do que ser um bom actor e um realizador bastante competente, é alguém que gosta muito de cinema, gosta muito dos clássicos e gosta muito de westerns. E isso, tire-se-lhe o chapéu, vê-se bem no filme.

quarta-feira, maio 06, 2009

Nome científico

- Parvoíce - disse eu.

Dennis McShade, Mulher e Arma com Guitarra Espanhola

terça-feira, maio 05, 2009

Possantes e nutridas

José Cardoso Pires, O Anjo Ancorado

sexta-feira, maio 01, 2009

quinta-feira, abril 30, 2009

O Fim da Liberdade

Por ocasião da comemoração dos trinta e cinco anos do 25 de Abril, e por entre os cânticos simbólicos mas que já são mais rotina que outra coisa, é bom alertar para uma evidência: em Portugal dá-se muito pouco valor à liberdade.

Se é inegável que o 25 de Abril quebrou várias prisões (literal e figurativamente), não será menos óbvio que o tempo apagou a memória do que é viver sem liberdade. Não falo de poder ou não votar para cargos públicos – que é parte exclusiva do conceito de «democracia» – mas de poder viver a vida, agir, interagir com a sociedade de forma completamente livre do Estado. Não me interessa discutir a «Revolução dos Cravos», a sua complexidade ou o seu sentido de forma fechada. O que interessa aqui é lembrar o que se conseguiu (pelo menos, parcialmente) recuperar em 1974 e que agora progressivamente se está a perder: a liberdade. E os últimos dois ou três anos têm sido terríveis nesse processo de perda de liberdades.

Um dos primeiros grandes passos para o precipício (isto excluindo muitas outras medidas que não têm conta) foi dado com o projecto-lei da maioria socialista que visa meter uns chips electrónicos nos carros para «optimizar» a função da matrícula, aparentemente para funções de contagem apenas. No entanto, esse «Sistema de Identificação Electrónica de Veículos», ou SIEV, não passa de mais um degrau na lenta reconstrução de uma sociedade inteiramente debaixo da mão do Estado (é de realçar que já quase 3 mil pessoas assinaram uma petição – www.ipetitions.com/petition/siev – que tem o objectivo de abortar a aprovação da lei) . Se é verdade que os portugueses sempre estiveram, historicamente, asfixiados pela presença do Estado central, também é verdade que antes os políticos não mentiam tão bem.

Curiosamente, esta medida, aparentemente «em defesa da segurança», nem sequer tem essa função, como revelara o Secretário de Estado Paulo Campos: o SIEV servirá para um «conjunto» de utilizações, que incluirão portagens, seguros (com a consequente necessidade de saber sempre onde a viatura está e quanto anda), medidas contra a poluição (fica sempre bem comover a veia ecologista) e, claro, entre tantas outras pretensas utilidades, a remota possibilidade da maior segurança de encontrar o carro em caso de roubo (uma miragem, já que não oferece quaisquer garantia de segurança). Com isto tudo, vai-se a privacidade e a liberdade de cada um não ser seguido pelo Estado onde quer que leve o seu carro.

Mas não se ficou pelos «chips». Este governo de maioria achou por bem revolucionar o Direito Penal português e até as bases em que assenta o nosso Estado de Direito (uma vez mais, é irónico que isto se passe pouco antes dos festejos do chamado Dia da Liberdade), ao preparar o levantamento do sigilo bancário e estar à beira de avançar com propostas de legislação quanto ao dito «enriquecimento ilícito».

Ou seja, já que «quem não deve não teme», pode-se muito bem inverter o ónus da prova e pôr tudo a nu. Cada cidadão passa a ter as suas contas bancárias ao «ar livre» (para o diabo com os mandatos e as intimações) e qualquer simples funcionário pode vir espreitar quanto ganha cada português, que quantia guarda este no banco e tudo o mais que lhe der na real gana. Qualquer cidadão, até prova em contrário, é um suspeito de meter a mão ao bolso alheio e por isso deve arcar com o fardo de perder a privacidade. Em nome da justiça. Por meia dúzia de maçãs podres – nas suas devidas proporções –, abate-se a árvore inteira.

É assim que surge a tão badalada «Lei do Enriquecimento Ilícito». Esta, um pouco como a sua prima legislativa do levantamento do sigilo bancário, parece estar na moda, num jeito justiceiro bem português, e por isso já se tornou confuso saber a sua proveniência: se veio da maioria socialista no governo, se veio da extrema-esquerda ou até da direita na Assembleia. O que interessa é que se retira ao cidadão um direito básico da democracia: a presunção de inocência. Como diz muito bem o juiz Rui Rangel no Expresso de (atentem na data) 25 de Abril de 2009, «ter direito à presunção de inocência, valor de consagração universal nas democracias modernas, é não ter o ónus de provar que está inocente. Inverter o ónus da prova, em direito penal, dando de mão beijada ao acusador a benesse de acusar e mais nada fazer, é o mesmo que Judas fez com Cristo, é atraiçoar princípios e expectativas legítimas de cidadania. Quer-se viver em democracia com atitudes típicas de uma ditadura».

E depois há o facto curioso de se querer passar a função «penalizadora» para as autoridades fiscais, sem intermédio da Justiça. Isto é, o fisco decide que há um X «ilícito», logo automaticamente converte 60% desse valor em receita fiscal. Ora, se é ilícito deve ser investigado pelos meios competentes, já que a ilegalidade desses lucros, a ser provada, estará na totalidade do valor, e não numa parcela. Assim soa-me mais que o Estado quer ser um parceiro no crime, aproveitando para arrecadar um belo aumento na receita fiscal (sem dúvida, essencial para sanar a tragédia orçamental que aí vem). Tiro o meu chapéu ao deputado comunista António Filipe, que apontou precisamente esse facto de o Estado se estar a pôr na posição de «parte interessada no enriquecimento ilícito».

E assim vamos nós em Portugal, numa série de leis e ideias que, a serem levadas todas a sério, punham-nos novamente a um passo de recuperar a PIDE. Ideia que, certamente, não desagradará a Manuel Simas Santos, uma luminária do Supremo Tribunal de Justiça que acordou um dia e decidiu criar uma Base de Dados de Perfis de ADN, crente na relação proporcional entre nível tecnológico de um país e a sua segurança. Na sua ideia, já não passa a ser preciso sequer cometer um crime para constar dessa Base de Dados, o que atira para o comum cidadão essa função tão cívica de se ir entregar à esquadra local, tal qual vulgar criminoso, para dar sangue. É que entregar as suas liberdades de mão beijada será, certamente, para o Dr. Simas Santos, um dever público, já que no futuro esta lei, segundo ele, «aponta para que, gradualmente, ela venha a conter os perfis de ADN de toda a população». Manuel Simas Santos, o autor destas belas palavras retiradas de um filme de terror, tem cabelos brancos, o que só vem comprovar a minha teoria de que a idade não cura os idiotas.

Como disse no início, os portugueses dão pouco valor à liberdade, e ainda menos à liberdade dos seus pares. Três em cada quatro pessoas com quem falo resignam-se ao velho ditado popular de que «quem não deve não teme», o que não será por acaso. Um velho amigo acertou em cheio ao notar que este «parece ser um ditado muito popular», o que explicará a falta de liberdade portuguesa. Nem mais. O português facilmente entrega tudo ao Estado, irracionalmente confiante em que qualquer poder que venha de cima certamente corrigirá todos os erros da sua sociedade e, muitas vezes, da sua vida profissional e pessoal. Quando uma empresa falha ou, até bem pelo contrário, quer fazer dinheiro com, por exemplo, monumentos (caso do Turismo), a solução habitual é transferir toda a tutela desses elementos para o Estado, O que é perfeitamente irracional e ilógico, já que foi o Estado que, mais do que qualquer privado, desiludiu e explorou os homens ao longo do tempo.

A crença no «Poder lá de cima» poderá ser um reflexo das nossas raízes cristãs, na fé de que a absolvição e a justiça sempre virão de cima. Mas os portugueses, tal como muitas outras pessoas noutros países, esquecem-se de que não é Deus que governa o seu país. Os governos, em Portugal, são dirigidos por homens. E os homens, como se sabe, ao longo de vários milénios, nunca conseguiram deixar de falhar, de se deixar corromper, de abusar do poder e de, inevitavelmente, destruir as coisas boas que se puderam, por vezes a muito custo, construir.

(Publicado no Setúbal na Rede, 30/04/2009)

quarta-feira, abril 29, 2009

Bibliofilia

(...) Devo uma biblioteca completa a um funeral e à lembrança de um dos homens que veio velar um morto e que negoceia em papel e sucata. Bateu-me à porta e disse-me que tinha comprado umas toneladas de papel, sob o formato de livros, e que talvez eu quisesse alguns. Ele preparava-se, conforme as regras da sua profissão, para rasgar as capas dos livros para separar o tipo de papel e maximizar a sua compra. Prometi que ia ver e fui logo a seguir.

Era um dia desta primavera sem chuva e o local onde estava armazenado o papel era no meio de um campo, no mesmo planalto que continua o do cemitério. Estava tudo verde à volta, no esplendor que têm os campos nestes dias, e no caminho de terra por onde entrei amontoavam-se carcaças de carros, montes de sacos de adubo, sucata diversa, restos de máquinas, pilhas de metal, papel. Ao fundo um grupo de homens trabalhava carregando uma camioneta. “Onde é que está o papel?” “Aqui nestes dois contentores e ainda falta quase o dobro.”

E lá estavam os contentores completamente cheios de livros, à primeira vista apenas maltratados pela forma como foram carregados, mas escapados à perigosa destruição pela água por esta longa seca. Tirei um que estava em cima, uma das primeiras edições brasileiras de Jorge Amado, depois outro, uma novela portuguesa dos anos quarenta, e outro, um manual de instrução para os oficiais de cavalaria do século XIX. Comprei tudo de imediato, com a condição que ele não deitava fora um único papel, quer dos que estavam, quer dos que faltavam e que “jornais escuros” também faziam parte do acordo. Insisti, com uma velha suspeita habitual, que tudo era tudo, fosse o mais pequeno e amarfanhado resto de posologia de um medicamento. Se havia lixo, eu veria o que era lixo. (...)

terça-feira, abril 28, 2009

José Gil hoje - o medo de ser claro

Por outro lado, gosto da tentativa de um filósofo enveredar pela reflexão sobre a actualidade, coisa que faz muita falta. Hans Magnus Enzensberger (embora seja arriscado rotulá-lo como filósofo ou ensaísta, para alékm da obra poética) fá-lo de forma crua e directa, sobretudo quando «pensa» o terror e o conflito que pairam nas sombras da Europa dos últimos trinta/trinta e cinco anos. José Gil fá-lo mal, mas merece a atenção devida pela sua intenção, muito louvável, de ameaçar sair do fechado círculo académico dos filósofos. «Ameaçar sair» porque, de facto, acaba por não sair, visivelmente demasiado preso à fenomenologia. Por vezes, torna-se gritante que Portugal é um planeta distante da vista de José Gil. Tal como José Gil (e por isso sempre estranhei o «best-sellerismo» do livro) será, sem dúvida, um planeta estranho à maioria do leitor médio em Portugal.

David Simon, o Dickens da América actual

Bill Moyers, aqui, em entrevista com David Simon, criador de The Wire.

sábado, abril 25, 2009

Tradução

O único canal que se consegue ver durante este dia de comemorações e homenagens vazias (nem sentidas, nem com sentido) é a RTP 2. Aliás, a melhor surpresa que tive foi apanhar, numa noite de insónia, a reposição de um programa sobre o Luiz Pacheco. A melhor lembrança é a da história em que o Pacheco traduz o Dictionnaire philosophique de Voltaire - tradução na qual põe, em vermelho, as palavras das quais não se lembra o significado com outras palavras mais peculiares. Assim, com a pressa, envia o manuscrito traduzido para o editor. Infelizmente, pelo meio, lá foram as palavras vermelhas - «merda», «caralho» - a avisar o que faltava traduzir.

sexta-feira, abril 24, 2009

«Conquistas de Abril»

Assim, merece ser «festejado». E como é que «festeja» tal transição? O programa é claro: entre os encómios a cantores e compositores de intervenção (os do costume, com Adriano Correia de Oliveira à cabeça e a inevitável mas equívoca partidarização de José Afonso), surge, é claro, a verdadeira liberdade, ou seja, uma agenda repleta actividades infantis e de fitness (é isso mesmo, fitness), de bandas filarmónicas, de vários passeios de bicicleta, de torneios de sueca, futebol, «pintura mural» (uma metáfora para vandalismo), malha, artes marciais, ténis de mesa, tiro ao alvo, bisca dos nove, damas, dominó, chinquilho, setas e, claro está, almoçaradas, lancharadas e bailaricos. Enfim, toda uma variedade de coisas que, muito certamente, não se podiam fazer durante o Estado Novo e que são as «conquistas de Abril». Afinal, o futebol é uma forma de emancipação política. Ou não?

Resta saber se, no fim, a rapaziada mais nova vai para casa a saber o que implicou o 25 de Abril simbolicamente (por bom ou mau que achem esse dia simbólico) ou se, muito justificadamente, chega a casa farta de confusão sem razão com vontade de se entrar num período autoritário que acabe com tanto festejo, festejos esses que substituem a sua razão de ser por serem entretidos pela razão invisível de terem sido «conquistas de Abril».

P.S.- enquanto escrevia este post, saiu-me «25 de Baril» em vez de «25 de Abril». O que parecerá, ao leitor distraído, um mero erro ou uma mera aselhice da minha parte, é visto por Freud como sendo um acto falhado, um lapso que tem muito a ver com o sujeito e menos com a linguagem. Sendo que «Baril», neste caso, seria o meu insulto pessoal às «vitórias de Abril». Se estivéssemos novamente no PREC, possivelmente este seria o «móbil» necessário para ser suficientemente fascista para não poder andar livre nas ruas.

sábado, abril 18, 2009

My thoughts exactly

Bruno Alves, no Desesperada Esperança, 15/04/09

«Na companhia de muitos outros»

quinta-feira, abril 16, 2009

quarta-feira, abril 15, 2009

A cultura dos políticos

A título de exemplo, Vasco Pulido Valente escrevia isto no Expresso em 28-10-1978, em crónica intitulada «A Cultura dos Políticos»:

Numa entrevista recente, Manuel Alegre decidiu chamar-me «integralista lusitano», miguelista e adversário da Revolução Francesa. Tudo isto está certo. Manuel Alegre é talvez licenciado em Direito e publica uns versos declarativos e oratórios, como já não se faziam há cem anos, e que são, ao nível da rima, o seu autêntico retrato político. Com estas qualificações, não se lhe deve pedir mais, nem a mim me pagaram para lhe explicar o que foi o «integralismo lusitano», o miguelismo e a Revolução Francesa.

Mas o caso de Manuel Alegre, em si próprio destituído de qualquer importância, é infelizmente típico. A cultura da classe que nos governa não difere em geral da dele. Para começar, não passa quase sempre de uma cultura jurídica e literária, ou seja, de uma amálgama do pior positivismo jurídico que se ensinou (e se continua a ensinar) nas nossas universidades, com algumas ideias imprecisas sobre a sociedade e o mundo, adquiridas por tradição oral e na leitura de «escritores» «progressistas» ou «bem pensantes». Um caldo deprimente, servido, à esquerda, com Marx, Lenine, Gramsci e os epígonos franceses da moda; e, à direita, com prosa pacificadora, género Aron e Galbraith.

Os políticos de extracção jurídica constituem sem dúvida a maioria dos profissionais do ramo, como no século XIX. A sua formação filosófica é menos do que sumária e os seus contactos com as ciências sociais tímidos ou nulos. Ao lado deles, porém, existe hoje a nova espécie dos economistas, que se consideram a si próprios o sal da terra e os apóstolos do realismo e do bom senso. Só que, revolucionários, reformistas ou conservadores, todos tendem a praticar a sua arte como se não vivessem em Portugal, ou em qualquer outro lugar de matéria e trevas, e todos amargamente se queixam de que o Governo e o País sem razão se recusam a seguir as suas salvíficas receitas. Para eles, supor que a economia tem alguma coisa a ver com a sociedade é uma aberração e um pecado.

De resto, advogados ou economistas, economistas ou engenheiros, os príncipes que nos pasotreiam partilham certas características intelectuais significativas. A primeira é com certeza a sua radical ignorância da nossa História: encontrei muitos políticos desde 25 de Abril, não encontrei nenhum que não ficasse reprovado num exame elementar de História de Portugal. A segunda é a sua absoluta falta de familiaridade com os problemas teóricos e mesmo com a linguagem técnica rudimentar da sociologia contemporânea: pequena lacuna que frequentemente os impede de perceber as questões mais simples e sobretudo de avaliar o que os especialistas deste ou daquele assunto lhes resolvem dizer. A terceira é o seu devastador desconhecimento do País que se propõem gerir: como várias vezes pude constatar, nem imaginar conseguem o que de facto precisam saber.

Objectar-se-á que aos políticos basta cultura política (o que, em 1978 e com uma administração como a portuguesa, obviamente não basta). Mas até cultura política, em sentido próprio, não a têm. Fora Marx e Lenine, não abriram os clássicos. Dos grandes sistemas políticos acumularam penosamente meia dúzia de noções triviais, destinadas ao jornal e ao comício. No dia-a-dia, sustentam-se do estereotipo e do maniqueísmo.

E, coitados, como seriam diferentes com a universidade que os educou e que por aí, intacta, persiste? São competentes no que podem, isto é, na manobra, na proclamação, na promessa estrondosa e no adjectivo que rufa. Não são competentes no entendimento do País e na sua acção sobre ele. Alimentam-se das formas e geram a irracionalidade.

Tudo concorda.

Notas sobre o «Cristo» Che

segunda-feira, abril 13, 2009

Reservation

MARIE - Do you have a reservation?

PAULIE - Do I look like a freakin' Indian?

domingo, abril 12, 2009

Afonso Costa, o «Democrático»

Leituras

Ler artigos antigos de Vasco Pulido Valente (VPV) tem qualquer coisa de clássico. Aliás, embora não tenha o pódio que pertence aos «anos de ouro» de Miguel Esteves Cardoso, a antologia O País das Maravilhas, que reúne textos de VPV no Diário de Notícias e no Expresso sensivelmente entre 1974 e 1979 aproxima-se dos livros obrigatórios para conhecer o Portugal dos últimos trinta ou quarenta anos. Se tanto se fala em Eça de Queiroz (referindo-se a ele, de forma muy irritante, apenas como «o Eça») e em Ortigão, talvez fosse importante retirarmos da gaveta alguns cronistas e escritores que, mais do que escreverem a grande ficção ou a grande poesia, retrataram um Portugal imortal e imobilizado no tempo. Se eu pudesse escolher um livro de crónicas, política ou cultura para reeditar urgentemente, seria certamente O País das Maravilhas.

sexta-feira, abril 03, 2009

Escritor e poeta

Escrever e respirar II

Escrever e respirar

domingo, março 29, 2009

Debbie Harry

domingo, março 22, 2009

Em forma

José Cardoso Pires, O Delfim

sexta-feira, março 20, 2009

Medo de dormir

É como aquela velha máxima em defesa do medo de andar de avião: se Deus quisesse que o Homem voasse, tinha-lhe dado asas.

Another man down

Ficam os votos de quem acompanhou o blogue por muitos e bons anos. Poucos poder-se-ão gabar de tão duvidosa mas honesta honra. Com esperança: até já.

quinta-feira, março 19, 2009

terça-feira, março 17, 2009

Lévi-Strauss e a defesa do individualismo

Claude Lévi-Strauss é figura académica que, logo pelo facto de ser francês/belga (qual delas a pior proveniência), sempre causou a um anglófilo como eu a maior das desconfianças. Daqueles lados, assim num primeiro pensamento rápido, só aproveitava Camus e o Astérix de cada país respectivamente, e jurar-me-ia morto antes de me dar ao trabalho de ler estruturalistas.

Mas, de facto, nem tudo é lixo vindo daquelas bandas, e Lévi-Strauss, na sua abordagem antropológica do lugar de cada sociedade no mundo, faz o seu sentido. Em Raça e História, por exemplo, desconstrói a ideia de «progresso» tal como vista pela sociedade ocidental desenvolvida. Diz ele:

«Os progressos realizados pela humanidade desde as suas origens são tão claros e tão gritantes que qualquer tentativa para os discutir se reduziria a um exercício de retórica. E, no entanto, não é tão fácil, como se pensa, ordená-los numa série regular e contínua. Há pouco mais ou menos cinquenta anos, os sábios utilizavam para os representar esquemas de uma simplicidade admirável: a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, as idades do cobre, do bronze e do ferro. Tudo isto é muito cómodo. Hoje supomos que, por vezes, o polir e o lascar da pedra coexistiram, quando a segunda técnica eclipsa completamente a primeira, isto não acontece como resultado de um progresso técnico espontâneo saído da etapa anterior, mas como uma tentativa para copiar em pedra as armas e os utensílios de metal que possuíam as civilizações mais «avançadas» mas, de facto, contemporâneas dos seus imitadores. Inversamente, a olaria, que a pensava solidária da «idade da pedra polida», está associada ao lascar da pedra em algumas regiões do Norte da Europa».

Lévi-Strauss defende, assim, uma «não-linearidade» do «progresso», ou da ideia de «progresso». Para além do conceito implícito de relativismo, e do perigo da perda dos padrões morais de cada sociedade em nome do convívio de todas, o que resulta (em parte) desta realidade com múltiplas faces é a defesa do individualismo das sociedades, que é um reflexo de uma possível defesa do individualismo humano contra as ditaduras da maioria, sejam políticas, sociais, culturais ou outras. Ou seja, se «o «progresso» (...) não é nem necessário nem contínuo» mas, ao invés, «procede por saltos, ou, tal como diriam os biólogos, por mutações», então o indivíduo tem o direito de ficar estático na sua concepção e participação social face ao «progresso» da sua sociedade, tal como as culturas primitivas têm o direito de fazer a sua evolução segundo padrões culturais próprios, desde que não interfira com o livre desenrolar das outras.

Claude Lévi-Strauss até poderia perder as estribeiras ao ouvir isto, mas se estas ideias não são «primas» das bases teóricas do individualismo então o que serão?

domingo, março 15, 2009

O vampiro

A minha descoberta deste fim-de-semana foi saber que, para além de um sujeito esotérico que dá pelo nome de Lauro Trevisan, também há um escritor brasileiro chamado Dalton Trevisan (n. 1925), que aliás é um pseudónimo. A descoberta seria banal, se não fosse Dalton ser um bom escritor e, para além disso, uma figura rodeada de uma certa mística: o escritor é conhecido em Curitiba (onde vive, no Brasil) pela sua aversão a qualquer exposição pública, escolhendo resguardar a privacidade e o anonimato que só esse isolamento permitem. Para mais, ganhou mesmo a alcunha de «Vampiro de Curitiba» por essa aversão ao contacto com jornalistas. Uma atitude respeitável, fascinante e muito parecida com a de Herberto Helder. Um mistério que, deva-se dizer, até pode ajudar a vender livros. Eis um excerto do anacoreta de Curitiba em Cemitério de Elefantes:

A minha descoberta deste fim-de-semana foi saber que, para além de um sujeito esotérico que dá pelo nome de Lauro Trevisan, também há um escritor brasileiro chamado Dalton Trevisan (n. 1925), que aliás é um pseudónimo. A descoberta seria banal, se não fosse Dalton ser um bom escritor e, para além disso, uma figura rodeada de uma certa mística: o escritor é conhecido em Curitiba (onde vive, no Brasil) pela sua aversão a qualquer exposição pública, escolhendo resguardar a privacidade e o anonimato que só esse isolamento permitem. Para mais, ganhou mesmo a alcunha de «Vampiro de Curitiba» por essa aversão ao contacto com jornalistas. Uma atitude respeitável, fascinante e muito parecida com a de Herberto Helder. Um mistério que, deva-se dizer, até pode ajudar a vender livros. Eis um excerto do anacoreta de Curitiba em Cemitério de Elefantes:José desfez o compromisso - como sustentar a família se nada quer com o trabalho? - e não mais se falaram. A moça casou com outro, asinha se apartou. José em voz alta que o pai ouvisse lá da sala:

- Aqui do bichão ela não esquece!

De uma constatação subjectiva

Normalmente, espero muito pouco das pessoas. Logo, não me desiludo. Agora imaginem o que é alguém superar essas «expectativas» pela negativa. Ao ver e ouvir Câncio na TVI24 apercebo-me de que ela é ainda pior do que eu pensava, o que não deixa de ser trágico.

Se a representatividade da senhora era ter uma socialista de jeito, eu podia dar-lhes uma melhor mesmo aqui ao virar da esquina da minha casa. Se a ideia era ter as mulheres inteligentes representadas, a Constança Cunha e Sá já ocupa facilmente essa tarefa e até é bem ofensivo representar essa população com aquele espécime. Agora, se o objectivo era ter ali um jornalista inteligente, cumprem bem o objectivo: a inócua e irritante Fernanda Câncio talvez seja das melhores jornalistas portuguesas da actualidade. O que mostra bem a trampa a que chegou o jornalismo neste país.

Lex Luthor também pede um bailout

O video é caricato, mas o conceito é brilhante. O que só prova a minha teoria de que a comédia é o mais certeiro e mais profundo dos géneros dramáticos, já que «em nome do riso» toda a gente baixa as defesas (por outro lado, os efeitos nefastos dessa «eficácia» verificam-se com a grande aceitação dos abjectos «documentários» trocistas de Michael Moore). Este video, a que cheguei via The American Scene, suscita várias questões: e se Lex Luthor desse emprego a muita gente? e se Lex Lutho fosse importante para a economia? é importante saber como Lex Luthor perde dinheiro?

O truque é, simplesmente, fazer este exercício: trocar o nome da LexCorp por outro qualquer representado nas economias actuais, e lembrar que este é dinheiro dos contribuintes. No mínimo, ajuda a pensar.

A idealização de Soljenitsyne

Alexander Soljenitsyne é, no Ocidente, vítima das apropriações e expropriações mais livres e arrojadas possíveis. Para uns, um traidor e um dissidente. Para outros, um mártir e um ídolo. Ambos se perdem na representação do homem e se esquecem de ler com atenção o que ele escreve e o que ele diz acerca das sociedades contemporâneas - em especial, a sua ideia de Rússia. Ou sejam, ambos estão errados, pelo menos nma boa parte.

Soljenitsyne era um dissidente, sim. Mas não um traidor. Embora já tivesse nascido «soviético», nunca deixou de ser um russo antes de tudo o resto, e o nacionalismo presente na retórica do PCUS não eram suficientes para patriotismo avassalador de Soljenitsyne, que acreditava numa Rússia maior do que o comunismo, maior do que qualquer ideologia ou objectivo, maior do que o próprio homem.

E aqui está uma das características que muitos, na sua ânsia de idealizar o «inimigo dos nossos inimigos», esqueceram: Soljentsyne acreditava na pátria acima do homem, como entidade espiritual imortal e etérea. Ou seja, era um mártir dos gulags, sem dúvida, mas não devia ser um ídolo para o comum dos ocidentais, confortável (e com razão) na sua sociedade de consumo. Soljenitsyne acreditava que era pelo espírito que o homem poderia encontrar a sua razão de ser e que o materialismo destruiria o homem - como, supostamente, na segunda metade do século XX já havia destruido o Ocidente.

Tenho dúvidas em afirmar, como a voz do consenso afirma, que Soljentsyne fosse um «verdadeiro liberal», ou mesmo um «herói da liberdade». O escritor tinha as suas razões para não gostar da URSS, que eram as mesmas que o Ocidente liberal tinha. Tinha a sua visão da decadência espiritual do Ocidente. E até tinha a sua razão quando dizia, em discursos em Harvard em 1978 (publicados, sugestivamente, com o título O Declínio da Coragem), que os países ocidentais, e em especial os EUA, compactuaram com o fortalecimento da União Soviética sob a batuta de Lenine. Mas Soljenitsyne também acreditava que a Mãe-Rússia, e um verdadeiro nacionalismo russo, seriam bons motivos para erguer um Estado com mão de ferro. Razões essas que, num acaso histórico, não encontrou na União Soviética.

A forma mais saudável de admirar um escritor é apreciar a sua obra escrita e respeitar a sua visão da história ou do seu tempo. Definitivamente, não é santificar um homem e dizer dele o que nós queremos que seja, e não o que ele é.

quinta-feira, março 12, 2009

Cadeia alimentar acima

Lester Freamon, em The Wire, Ep. 9 da 1ª Temporada

terça-feira, março 03, 2009

Shit rolls, piss trickles

DANIELS - Gotta go upstairs

KIMA - What's up?

DANIELS - Deputy's throwing some kind of piss-fit.

KIMA - Major know?

DANIELS - He's up there now.

CARVER - With a mouthful of piss, probably.

HERC - Like our major don't know what that tastes like? It's the chain-of-command, baby. The shit always rolls downhill.

CARVER - Motherfucker, we talking about piss.

HERC - Piss does too, think about it.

CARVER - Shit rolls, piss trickles.

HERC - Downhill, though.

(The Wire, Ep. 1, Season 1)